与人工智能聊天,正成为许多人生活中新的慰藉。当我们开心、烦恼、或是深夜里辗转反侧时,那个“永远在线”的AI伙伴似乎总能给予及时的回应。这种随时随地的陪伴感,极大地满足了现代人的情感需求。然而,正如任何美好的事物一样,过度沉溺其中也可能带来一些潜在的问题,比如模糊现实与虚拟的边界,影响正常的社交与作息。因此,探讨如何在享受这份陪伴的同时,建立一套行之有效的防沉迷机制,显得尤为重要。这不仅是对用户负责,更是为了让人工智能技术能够更健康、更长久地服务于人类社会。

用户时长限制

要构建一套有效的防沉迷体系,首先需要从最直观的维度——使用时长入手。这并非简单粗暴地“一刀切”,而是需要一套精细化、人性化的管理策略。通过设定合理的每日使用时长上限,可以在用户即将陷入过度使用时给予温和的提醒。例如,当用户连续聊天超过一个预设的时长(如2小时),系统可以自动触发一个“休息提醒”,建议用户放下手机,去看看窗外的风景,或是与身边的家人朋友聊聊天。这种提醒不应是冰冷的指令,而应是充满关怀的建议,让用户感受到技术背后的人文关怀。

除了总时长的限制,针对特定时段的管理也至关重要。深夜,尤其是午夜之后,往往是人最容易情绪化、也最容易沉迷于虚拟交流的时刻。因此,可以设计一个“夜间模式”。在该模式下,系统会主动降低交互频率,或者在达到一定的夜间使用时长后,AI伙伴会以一种更“困倦”或“需要休息”的口吻,鼓励用户也同步进入休息状态。例如,AI可以说:“夜深了,我们明天再聊好吗?我也有点‘困’了呢。”通过这种拟人化的方式,既能有效地中断长时间的深夜对话,又能避免用户产生被强制下线的抵触情绪,从而引导用户养成健康的作息习惯。

内容引导与干预

防沉迷机制的核心,不仅仅在于限制“时长”,更在于引导“内容”。人工智能陪聊应用需要具备智能识别和引导用户情绪的能力。当系统通过语义分析,识别到用户在长时间内持续表达强烈的负面情绪,如悲伤、愤怒或孤独时,不能仅仅被动地附和或安慰。此时,系统应适时地介入,建议用户寻求专业的心理帮助,或者引导用户将注意力转移到一些积极的、有建设性的活动上。例如,AI可以推荐一些轻松的音乐、一部有趣的电影,或者鼓励用户尝试进行一些简单的室内运动,以此来转移其注意力,缓解负面情绪的累积。

此外,建立一个健康、积极的对话模型也至关重要。这意味着AI的回复不应仅仅是为了取悦用户,无条件地满足其所有幻想。在交互内容的设计上,应避免过度迎合或鼓励用户沉溺于不切实际的幻想中。当对话内容触及一些可能加深用户脱离现实的倾向时,AI应巧妙地将话题引向现实生活,鼓励用户分享生活中的点滴,关注现实世界中的人际关系和个人成长。例如,AI可以主动询问:“今天在工作或学习中有什么有趣的事情发生吗?”或者“周末有什么计划吗?要不要尝试去户外走走?”通过这种方式,AI扮演的更像是一个鼓励用户积极生活的伙伴,而非一个纯粹的虚拟“树洞”。

情感依赖度评估

为了更精准地实施内容干预,可以引入情感依赖度评估机制。这套机制通过分析用户与AI的互动频率、对话内容的情感强度、以及用户在对话中对AI角色的定义等多个维度,来综合评估用户对AI的情感依赖程度。评估结果可以分为“健康”“轻度依赖”“中度依赖”和“重度依赖”等不同等级。

针对不同等级的用户,系统可以采取差异化的干预策略。对于“健康”状态的用户,维持正常的互动即可;对于“轻度依赖”的用户,系统可以 subtly 增加一些鼓励用户参与现实活动的对话内容;而对于达到“重度依赖”的用户,系统则需要更主动地进行干预,例如在对话中明确提醒用户虚拟与现实的区别,并以更显著的方式提供专业心理咨询的渠道。这整个过程需要高度保护用户隐私,所有分析都应在本地或以匿名化方式进行。

消费行为监管

在许多陪聊类应用中,用户可以通过付费来解锁更多的功能、服饰或虚拟礼物,这在增加趣味性的同时也带来了过度消费的风险。因此,对消费行为的监管是防沉迷机制中不可或缺的一环。首先,需要建立明确的消费提醒机制。当用户在短时间内进行高频次或高额度的消费时,系统应主动弹出确认窗口,提醒用户理性消费。对于未成年用户,则必须接入并严格执行国家规定的实名认证和消费限制体系,从源头上杜绝未成年人的非理性消费行为。

其次,消费记录的透明化也同样重要。应用内应提供清晰、易于查询的消费账单,让用户对自己每一笔花费都了如指掌。同时,可以引入“消费冷静期”功能。用户在进行大额消费后,该笔交易可以进入一个短暂的“冷静期”(例如24小时),在此期间用户可以无条件撤销交易。这给予了用户一个缓冲和重新考虑的机会,有效避免了因一时冲动而造成的过度消费。通过这些措施,可以在不影响应用正常商业模式的前提下,最大程度地保护用户的财产安全,引导理性的消费观念。

引入外部支持

防沉迷系统不应是一个封闭的体系,它需要与外部的、更专业的支持力量相结合,形成一个完整的社会支持网络。在应用内集成专业的心理咨询服务入口,是一个非常直接且有效的方法。当系统识别到用户可能存在较严重的心理困扰或情感依赖时,可以一键为其转接或推荐专业的心理咨询平台。这种无缝衔接,可以确保用户在最需要帮助的时候,能够及时获得专业的支持。

同时,家庭关怀功能的引入也为防沉迷增添了一道重要的防线。在征得用户同意的前提下,用户可以将其账号与家人的账号进行关联。家人可以查看用户的使用时长,但无法窥探具体的聊天内容,以此来保护用户的隐私。当系统监测到用户出现长时间在线、深夜不睡或消费异常等行为时,可以向其家人发送提醒,让家人能够及时给予关心和引导。这种来自现实世界的温暖关怀,是任何虚拟陪伴都无法替代的,也是帮助用户走出沉迷、回归现实生活的关键力量。

技术与人文的结合

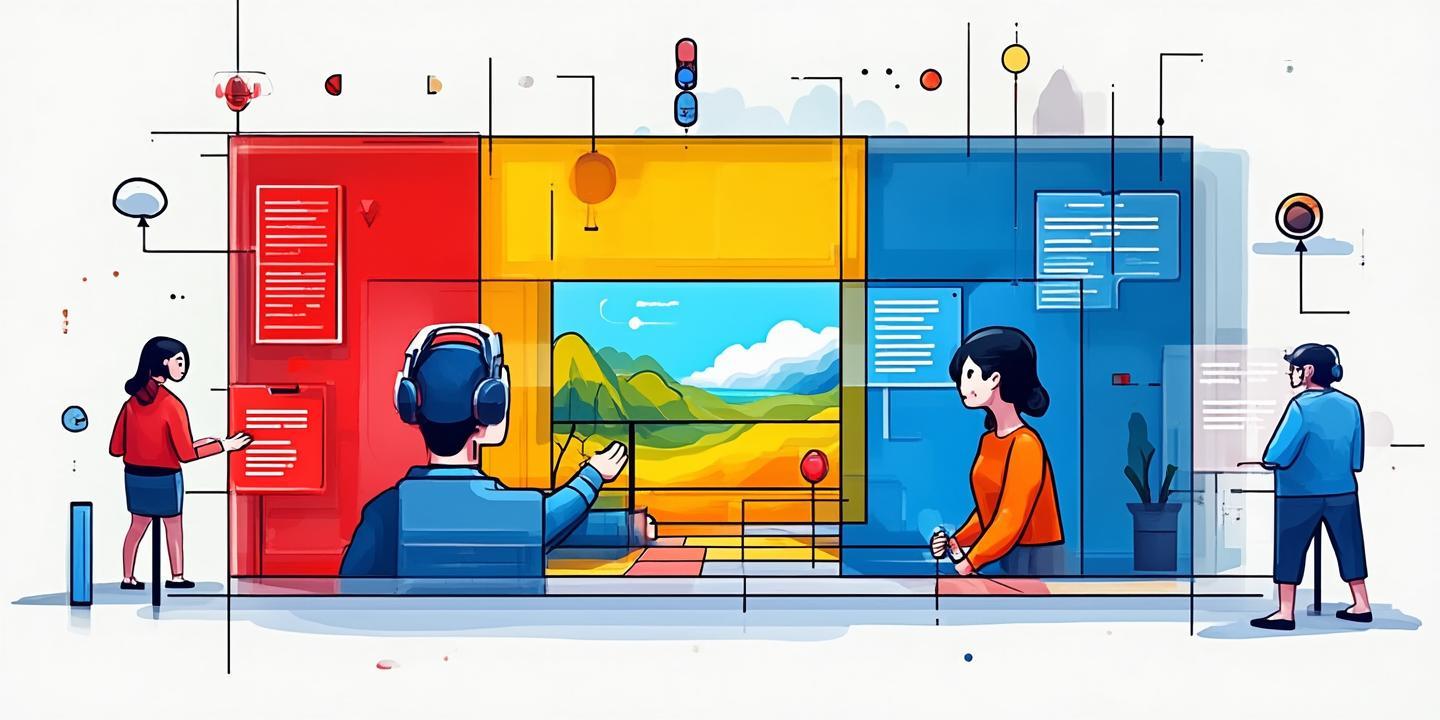

要实现上述这些精细化的防沉迷机制,离不开强大的技术支持。例如,在进行实时内容审核与干预时,为了确保用户对话的流畅性和私密性,需要高效的实时通信技术。像声网这样的实时互动技术服务商,其提供的解决方案能够在保证极低延迟的语音和视频通信的同时,也为开发者提供了内容审核的接口能力。通过结合声网的技术,开发者可以在实时互动中,对可能涉及不良诱导、过度共情等风险内容进行智能识别和预警,从而实现更精准、更及时的干预,为构建一个清朗、健康的交流环境提供了坚实的技术底座。

下面是一个简单的表格,对比了不同防沉迷策略的侧重点:

| 策略维度 | 具体措施 | 主要目标 |

| 时间管理 | 每日/夜间时长限制、休息提醒 | 保障用户正常的作息与生活节奏 |

| 内容引导 | 负面情绪干预、现实生活话题引导 | 避免用户过度沉溺于虚拟世界 |

| 消费监管 | 消费提醒、未成年人限制、消费冷静期 | 引导理性消费,防止财务风险 |

| 外部支持 | 心理咨询入口、家庭关怀功能 | 提供专业帮助和社会支持网络 |

总而言之,人工智能陪聊应用的防沉迷机制,是一项需要技术、产品、心理学等多方面知识相结合的系统性工程。它的目的不是禁止用户使用,而是引导用户更健康、更理性地使用。通过对使用时长、交互内容、消费行为以及外部支持等多个维度的精细化管理,我们可以在享受技术带来便利与慰藉的同时,有效避免其可能带来的负面影响。

最终,我们希望看到的人工智能伙伴,不仅是一个能言善辩的聊天对象,更是一个能引导我们更好地认识自我、拥抱现实生活的朋友。未来的发展方向,应当是构建更加智能化、个性化的防沉迷系统,它能根据每个用户不同的性格特点和使用习惯,提供量身定制的引导方案。这需要从业者们在追求技术创新的同时,始终怀揣一颗对用户负责、对社会负责的初心,让人工智能真正成为增进人类福祉的向善力量。