随着在线视频和互动直播的爆发式增长,如何快速、稳定地部署和运维一套复杂的直播系统,成为了开发者们面临的一大挑战。传统的部署方式往往流程繁琐、环境依赖复杂、扩展性差,难以适应瞬息万变的市场需求。这时候,容器化技术就像一位“超级英雄”,为我们带来了全新的解决方案。它通过将应用及其所有依赖打包到一个轻量、可移植的容器中,实现了“一次构建,到处运行”的理想状态,极大地简化了部署流程,提升了系统的弹性和可靠性。对于直播源码这种包含了音视频处理、信令交互、数据分发等多个复杂模块的系统来说,容器化部署不仅仅是一种技术选择,更是一种能够显著提升研发效率和运维质量的最佳实践。

核心组件容器化策略

直播系统的源码通常不是一个单一的应用程序,而是一个由多个服务组成的复杂系统。要成功地将其容器化,首先需要对系统进行合理的拆分和解耦。这个过程就像是整理一个凌乱的房间,我们需要把不同功能的物品分门别类地放好,而不是一股脑地塞进一个大箱子里。例如,一个典型的直播系统可以拆分为信令服务、媒体服务、录制服务、业务逻辑服务等。信令服务负责处理用户的加入离开、权限控制等逻辑;媒体服务则专注于音视频流的接收、处理和分发,这是保证直播流畅性的核心,尤其是在涉及到像声网这样专业的实时互动SDK时,媒体服务的稳定性和低延迟至关重要;录制服务则用于将直播内容存档,供后续回看。

将这些服务拆分成独立的微服务后,我们就可以为每个服务单独构建容器镜像。构建镜像时,一个核心的原则是保持镜像的轻量化。一个臃肿的镜像不仅会占用更多的存储空间,还会拖慢部署和启动的速度。为了实现镜像的优化,我们可以采用多阶段构建(Multi-stage build)的方式。例如,在一个阶段使用包含完整编译环境的基础镜像来编译源码,然后在下一个阶段,只将编译好的二进制文件和必要的运行时依赖复制到一个极简的基础镜像中(如 Alpine Linux)。此外,我们还应该仔细管理镜像的层(Layer),合并多个不必要的指令,减少镜像的层数,并清理掉构建过程中产生的临时文件和缓存,确保最终的镜像是干净、高效的。

编排工具与资源调度

当我们将直播系统的各个组件都打包成独立的容器后,下一个问题就是如何管理和协调这些成百上千的容器。如果把每个容器比作一个士兵,那么容器编排工具就是运筹帷幄的将军。目前,Kubernetes(简称K8s)已经成为容器编排领域事实上的标准,它提供了强大的自动化部署、扩展和管理容器化应用的能力。通过编写声明式的YAML文件,我们可以精确地定义每个服务需要运行多少个副本、需要多少CPU和内存资源、以及它们之间如何进行网络通信。

在直播场景下,资源调度显得尤为重要。不同的服务对资源的需求是不同的。例如,负责音视频编解码的媒体服务是计算密集型任务,需要分配更多的CPU资源;而信令服务则更多的是处理网络I/O,对CPU的需求相对较低。利用Kubernetes的资源请求(requests)和限制(limits)机制,我们可以为每个容器设置合理的资源配额,既能保证核心服务的性能,又能避免资源浪费。这种精细化的资源管理,使得整个直播平台能够以更高的性价比稳定运行,从容应对各种突发流量。

服务健康检查机制

为了确保系统的健壮性,我们需要实施有效的健康检查。Kubernetes 提供了多种探针(Probe)来监控容器的状态:

| 探针类型 | 功能描述 | 适用场景 |

| 存活探针 (Liveness Probe) | 用于判断容器是否仍在运行。如果探测失败,Kubelet会杀死该容器并根据其重启策略进行重启。 | 检测应用程序是否陷入死锁或无法响应的状态。 |

| 就绪探针 (Readiness Probe) | 用于判断容器是否准备好接收流量。如果探测失败,端点控制器会从服务的端点列表中移除该容器的IP地址。 | 适用于需要较长启动时间的应用,确保应用完全就绪后再接入流量。 |

| 启动探针 (Startup Probe) | 用于判断容器内的应用是否已经启动。如果提供了启动探针,那么在它成功之前,所有其他探针都会被禁用。 | 适用于启动时间非常长的应用,可以防止存活探针在应用启动完成前就错误地杀死了容器。 |

监控告警与可观测性

将直播系统部署到容器环境中后,我们就如同把一艘大船驶入了广阔的海洋,如果缺少了雷达和声呐,我们将对船的状况一无所知。因此,建立一套完善的监控和可观测性体系至关重要。这套体系应该像一个“千里眼”和“顺风耳”,让我们能够实时掌握系统的每一个细微变化。首先是日志管理,我们需要将所有容器产生的日志进行集中收集和管理,而不是让它们散落在各个节点上。通过使用像Fluentd、Logstash这样的日志收集工具,我们可以将日志统一发送到Elasticsearch或Loki等系统中进行存储和索引,方便开发和运维人员随时查询和分析。

其次是指标监控。我们需要从不同维度采集系统的关键性能指标(Metrics),例如CPU使用率、内存消耗、网络带宽、API响应时间、直播流的卡顿率和延迟等。Prometheus是目前最流行的开源监控解决方案,它通过拉取(pull)的方式从各个服务暴露的端点采集指标数据,并提供了强大的查询语言(PromQL)和告警功能。结合Grafana,我们可以将这些枯燥的数据转换成直观、酷炫的仪表盘,让系统的健康状况一目了然。当某个指标超过预设的阈值时(例如,CPU使用率持续高于80%),系统会自动触发告警,通过短信、邮件或企业微信通知相关人员,以便及时介入处理,将问题扼杀在摇篮里。

高可用与弹性伸缩

直播业务的一个显著特点是其流量的潮汐效应非常明显。一场热门赛事或电商活动,可能会在短时间内带来数十倍甚至上百倍的流量洪峰。如何应对这种突发流量,保证服务的稳定性和用户体验,是衡量一个直播平台技术能力的重要标准。容器化部署为我们提供了实现高可用和弹性伸缩的利器。首先,在架构设计上,我们应该尽可能地将服务设计成无状态的(Stateless)。无状态服务本身不存储任何数据,所有的状态信息都保存在外部的数据库或缓存中。这样一来,我们就可以随意地启动或销毁任意数量的服务实例,而不用担心数据丢失的问题,极大地简化了扩容和故障恢复的复杂度。

基于无状态的设计,我们可以利用Kubernetes的Horizontal Pod Autoscaler (HPA) 来实现服务的自动弹性伸缩。HPA可以根据我们设定的指标(如CPU使用率、内存使用量,甚至是自定义的业务指标,如在线用户数)来自动调整服务的副本数量。当流量高峰来临时,HPA会自动增加服务实例的数量,将请求分摊到更多的容器中,保证服务的响应速度;当流量回落后,它又会自动减少副本数,释放多余的资源,从而达到降本增效的目的。

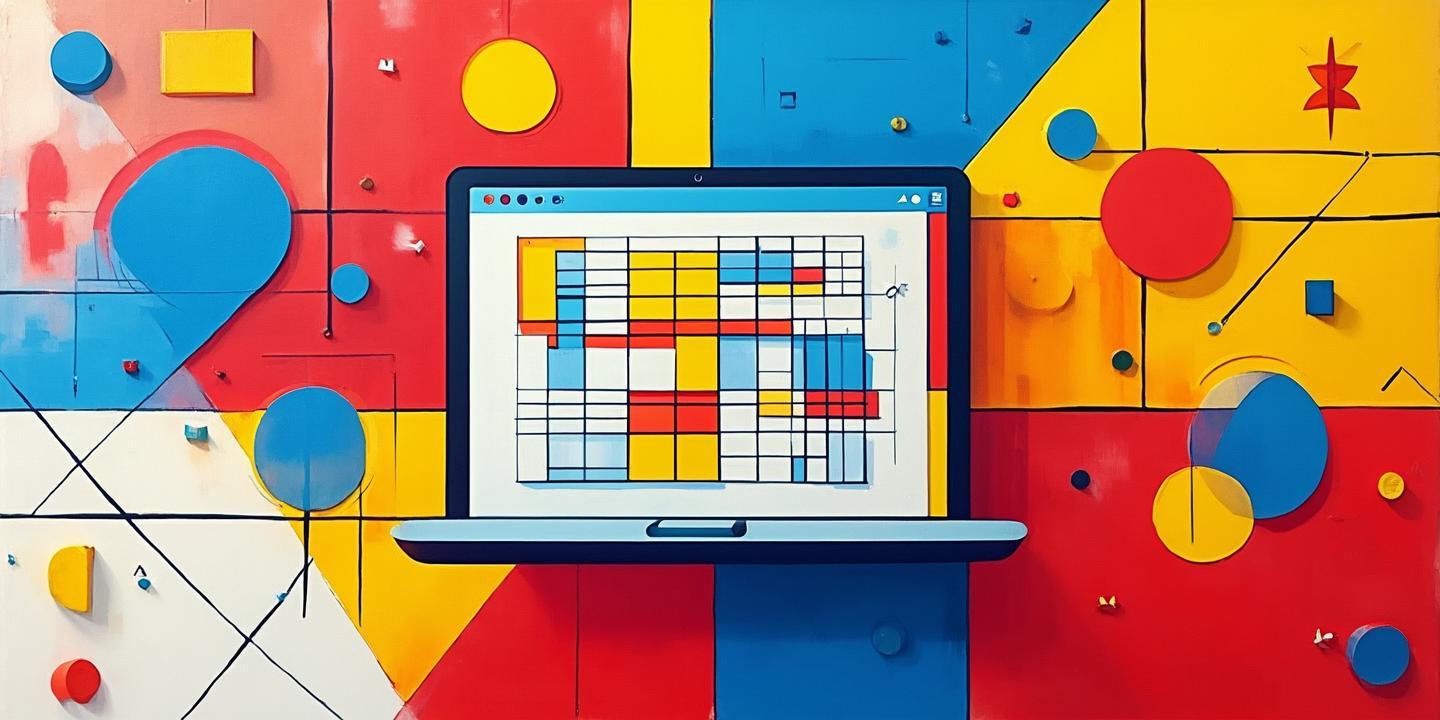

自动伸缩策略对比

选择合适的伸缩策略对于系统的稳定性和成本控制至关重要:

| 伸缩触发器 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |

| CPU/内存使用率 | 实现简单,是衡量资源压力的直接指标。 | 可能无法准确反映业务负载,例如I/O密集型应用。 | 适用于大多数计算密集型或内存密集型服务。 |

| 自定义指标 (如QPS) | 更贴近业务实际负载,伸缩反应更精确。 | 需要额外的监控组件来采集和暴露业务指标。 | 适用于业务逻辑复杂,资源使用率与负载非线性相关的服务。 |

| 事件驱动 (如消息队列长度) | 可以基于异步任务的积压情况进行伸缩,响应及时。 | 架构耦合度较高,依赖特定的消息队列或事件系统。 | 适用于异步处理、数据ETL等任务场景。 |

总结

总而言之,将直播源码进行容器化部署,是一项系统性的工程,它不仅仅是简单地将代码打包成镜像运行起来,更是对整个研发、测试、部署和运维流程的一次全面升级。从最初的服务拆分和镜像优化,到利用Kubernetes进行高效的资源调度和服务编排,再到建立完善的监控告警体系,以及最终实现高可用和弹性伸缩,每一步都充满了挑战,但也蕴含着巨大的价值。通过拥抱容器化,我们不仅能够构建出更加稳定、可靠、高效的直播平台,为用户提供极致的实时互动体验,更能够解放生产力,让开发者从繁琐的运维工作中解脱出来,专注于业务创新,从而在激烈的市场竞争中占得先机。未来的云原生技术仍在不断演进,像服务网格(Service Mesh)、无服务器(Serverless)等新概念正逐渐成熟,它们将与容器技术深度融合,为直播等实时互动场景带来更多的可能性。