在当今这个快节奏的数字时代,实时音视频互动已经成为我们生活中不可或缺的一部分,从在线教育到远程办公,再到各种泛娱乐社交应用,都离不开背后强大的实时音视频(RTC)技术支持。然而,对于开发者而言,一个头疼的问题随之而来:如何在保证SDK强大性能的同时,尽可能地减小其包体大小?这就像是要求一辆跑车既要拥有极致的速度,又要具备小巧玲珑的身材,无疑是一个巨大的挑战。毕竟,没有人希望自己的应用因为集成了一个臃肿的SDK而变得“笨重”,影响用户下载和使用的意愿。因此,探索如何在性能与体积之间找到完美的平衡点,成为了行业内一个至关重要的话题。

代码架构的精细打磨

一个设计精良的SDK,其代码架构本身就是实现轻量化的第一步。模块化设计是其中的核心思想。通过将SDK的功能拆分成一个个独立的模块,比如将美颜、滤镜、音频处理等功能分别封装,开发者可以根据自己的业务需求,像搭积木一样自由选择需要集成的模块。这种“按需取用”的方式,避免了大量非必要代码的引入,从根本上减少了最终集成到应用中的代码量。例如,一个直播应用可能需要完整的美颜和互动连麦功能,而一个纯粹的语音聊天应用则可能只需要音频通话的核心模块。通过模块化,开发者可以轻松实现“量体裁衣”,而不是被迫接受一个“全家桶”。

在声网的实践中,我们始终将模块化设计放在首位。我们不仅将核心的音视频通信能力与扩展功能分离,还在各个功能模块内部进行了更细致的划分。例如,在视频模块中,我们会将视频采集、编码、传输、解码、渲染等环节进行解耦,开发者甚至可以选择性地替换其中的某个环节,以接入自研或第三方的解决方案。这种高度的灵活性,不仅赋予了开发者更大的自由度,也为SDK的“瘦身”提供了坚实的基础。此外,我们还会持续对代码进行重构和优化,移除冗余代码,合并相似功能,确保每一行代码都是高效且必要的,从而在架构层面为SDK的轻量化保驾护航。

算法与编码的极致优化

音视频算法和编码技术是RTC SDK的核心,也是影响其性能和体积的关键所在。在保证通话质量和低延迟的前提下,选择或自研高效的音视频编解码器至关重要。例如,在视频编码方面,H.265(HEVC)相较于H.264(AVC),在同等画质下能够节省近50%的码率,这意味着更低的带宽消耗和更小的录制文件体积。然而,H.265的编码复杂度更高,对设备性能的要求也更苛刻。因此,一个优秀的SDK需要具备智能的编码策略,能够根据用户的设备性能、网络状况等因素,动态地选择最合适的编码格式和参数,实现性能与效率的最佳平衡。

除了编解码器,音频处理算法的优化同样不容忽视。回声消除(AEC)、自动增益控制(AGC)、噪声抑制(ANS)等3A算法是保证通话清晰度的重要技术。传统的3A算法往往依赖于大量的计算资源,这无疑会增加SDK的体积和运行时的性能开销。近年来,基于深度学习的AI降噪算法逐渐成为主流。通过在云端对海量噪声数据进行模型训练,再将轻量化的模型部署到客户端,可以在极低的性能开销下,实现远超传统算法的降噪效果,精准地消除各种复杂环境下的噪声,只保留纯净的人声。声网通过自研的AI降噪算法,不仅显著提升了通话质量,还有效地控制了相关算法模块的大小,做到了“鱼与熊掌兼得”。

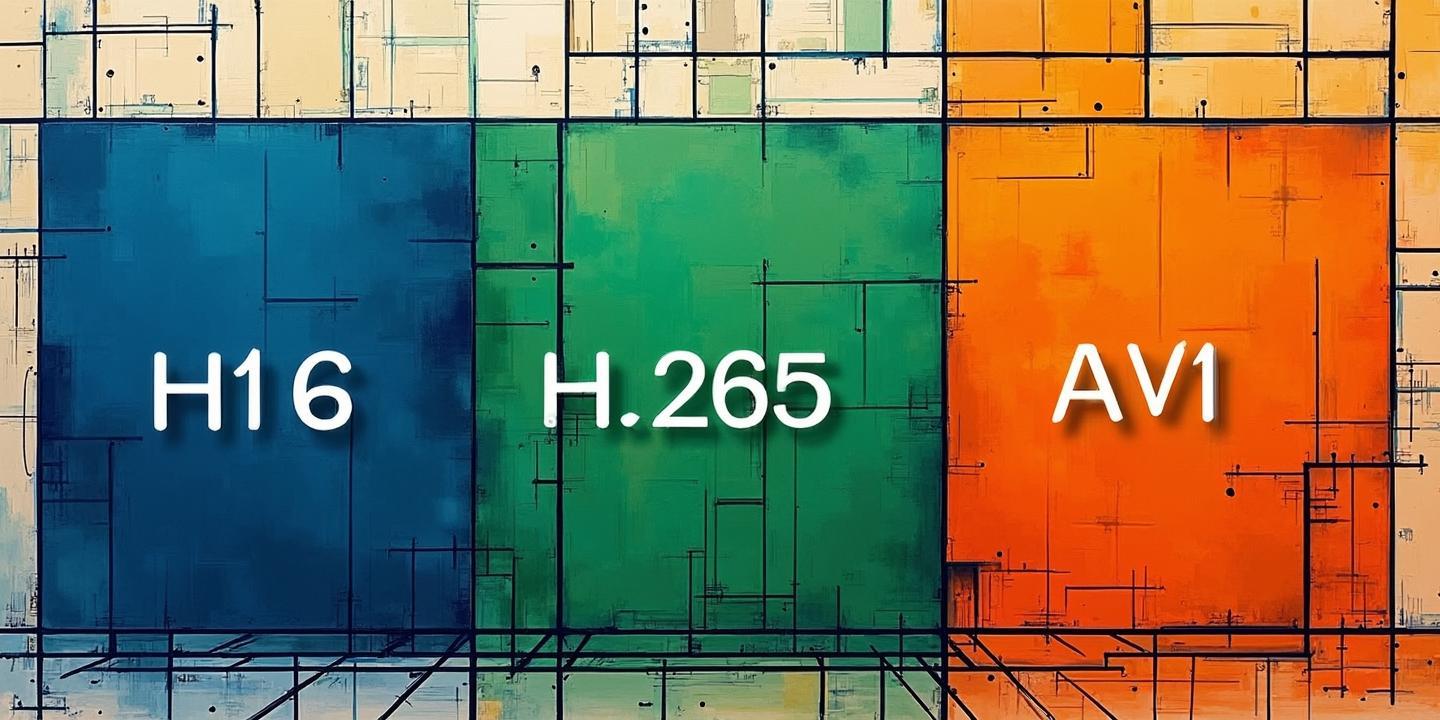

编解码器性能对比

| 编解码器 | 压缩效率 | 编码复杂度 | 适用场景 |

| H.264 (AVC) | 高 | 中 | 兼容性好,适用于绝大多数设备 |

| H.265 (HEVC) | 非常高 | 高 | 对画质和码率要求高的场景,如高清直播 |

| VP9 | 非常高 | 高 | 开放标准,常用于WebRTC |

| AV1 | 极高 | 非常高 | 下一代开放标准,未来趋势 |

依赖与资源的审慎管理

现代软件开发离不开对第三方库的依赖,RTC SDK也不例外。然而,每一个额外的依赖库都意味着包体大小的增加。因此,在选择第三方库时,必须进行审慎的评估。我们应该优先选择那些轻量级、功能专一且经过充分验证的库。对于一些非核心功能,甚至可以考虑是否能够自研实现,以避免引入一个庞大而臃肿的“黑盒”。此外,定期对项目中的依赖进行梳理和审查,及时移除不再使用或有更优替代品的库,也是一个行之有效的“瘦身”方法。

除了代码依赖,SDK中的各种资源文件,如图片、模型、配置文件等,也是包体大小的重要组成部分。对这些资源进行精细化的管理同样至关重要。例如,可以对图片资源进行无损或有损压缩,选择合适的图片格式(如WebP替代PNG/JPEG);对机器学习模型进行量化和剪枝,以减小其体积。同时,采用动态加载策略,将非首屏或非必要的功能资源放置在云端,当用户需要使用时再进行下载,可以极大地减小初始安装包的大小,提升用户的下载转化率。这种“云端一体”的资源管理方式,不仅为SDK“瘦身”,也为后续的功能迭代和资源更新提供了更大的灵活性。

资源优化策略示例

- 图片资源: 使用TinyPNG等工具进行压缩,优先采用WebP格式。

- 模型文件: 采用TensorFlow Lite或Core ML等框架进行模型量化。

- 配置文件: 移除不必要的注释和字段,采用更紧凑的数据格式(如Protobuf)。

- 动态加载: 将美颜素材、背景贴纸等资源存放于CDN,按需下载。

编译与构建的精益求精

编译和构建环节是决定最终SDK形态的“最后一公里”,在这里进行优化,往往能起到立竿见影的效果。利用现代编译器的优化选项,可以有效地减小二进制文件的大小。例如,在C/C++项目中,开启GCC或Clang的-Os(优化大小)编译选项,可以让编译器在不严重影响性能的前提下,尽可能地生成更小的机器码。此外,利用链接器的特性,如“摇树优化”(Tree Shaking)或符号剥离(Symbol Stripping),可以移除最终二进制文件中未被引用的代码和调试符号,进一步压缩包体。

对于不同平台的构建策略也需要有所区别。例如,在Android平台上,可以利用ProGuard或R8进行代码混淆和压缩,移除无用的类、字段和方法。同时,针对不同的CPU架构(如armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64),生成对应的SO库,并通过App Bundles的方式分发,确保用户只下载与其设备匹配的库文件,避免了不必要的体积浪费。在iOS平台上,则可以利用App Thinning技术,为不同的设备型号和系统版本生成定制化的应用包。这些精益求精的构建技巧,虽然看似繁琐,但积少成多,最终会对SDK的“瘦身”大业做出不可忽视的贡献。

总而言之,打造一款既高性能又轻量级的实时音视频SDK,是一项涉及代码架构、算法优化、资源管理和编译构建等多个层面的系统性工程。它要求开发者不仅要有深厚的技术功底,更要有一种追求极致的“工匠精神”。从宏观的模块化设计,到微观的代码优化;从核心的音视频算法,到细枝末节的资源管理,每一个环节都充满了挑战与机遇。未来,随着5G网络的普及和AI技术的深入发展,用户对实时音视频体验的要求必将越来越高,而对应用体积的容忍度则会越来越低。因此,持续探索性能与体积的平衡之道,将是所有RTC服务提供商,包括声网在内,需要长期坚持和不断精进的重要方向。这不仅是对技术的挑战,更是对用户体验的承诺。