引言

在智能语音交互领域,实现更加自然流畅的对话体验是开发者追求的目标。本文面向对话式 AI 技术开发者,探讨全双工语音对话相较传统半双工/轮流对话模式的技术挑战与实现方案。我们将深入解析如何构建支持全双工交互的系统架构,包括实时通信(RTC)音频编解码与传输机制、语音活动检测(VAD)与对话轮次管理等关键技术,以及声网在底层架构上的独特能力如何帮助开发者克服困难,实现下一代对话式 AI 的体验升级。阅读本文,开发者将了解全双工对话式 AI 的技术原理和实现要点,为构建更接近真人交流的语音 AI 系统做好准备。

全双工、半双工与轮流对话:概念与现状

在深入技术细节之前,首先明确全双工(Full-duplex)、半双工(Half-duplex)和轮流对话这几个相关概念在对话式 AI 场景中的含义。

轮流对话:即严格的 turn-taking 模式,人机双方按照问答轮次交替发言。一方说话时另一方完全静音等待。这类似于传统电话客服按流程提问—回答的模式,也是早期语音助手常见的交互方式。其特点是实现简单,但对话节奏僵硬,用户必须等待 AI 说完才能回答或提问,缺乏自然对话的流畅性。

半双工:在通信术语中指同一时间仅能单向传输的模式,即“A说时B必须听,B说时A必须听”,类似对讲机对话。应用到语音 AI 上,半双工意味着一次只有一方语音通路打开。然而许多现有系统在半双工基础上支持“打断”(barge-in),即用户可以在机器播报时说话从而打断它,但机器通常不会同时跟用户讲话。实际上,目前大部分语音助手或语音机器人的对话形式可视作“带打断的半双工”——用户可以中途插话打断AI,但AI不会抢在用户停顿前说话(顶多播放一些“嗯嗯/好的”这类简短回馈)。

全双工:指双方同时进行语音传输,互相不必等待对方停顿就能说话。这在日常人类对话中很常见,比如电话交谈中双方可以同时出声、彼此插话等。应用于对话式 AI,真正的全双工意味着AI能一边说话一边听用户说,实现实时双向沟通。

| 维度 | 轮流对话 (Turn-taking) | 半双工 (Half-duplex /带打断) | 全双工 (Full-duplex) |

|---|---|---|---|

| 是否可以同时说话 | 否;一方说完后另一方才开始 | 部分支持用户打断 AI(barge-in),但 AI 通常不“打断”用户 | 是;双方可以同时讲话,AI 在讲话期间也能监听用户输入 |

| 对话自然度 /用户体验 | 较低;对话显得僵硬、有明显等待 | 中等;打断提高了体验,但仍有等待和用户被动的部分 | 较高;对话节奏流畅,自然互动,用户掌控感强 |

| 技术难度 /复杂度 | 低;设计清晰,模块松耦合,容易实现 | 中等;需要引入打断检测、部分并发监听、部分控制逻辑 | 高;需处理并行流、低延迟、VAD + 打断 + overlap +回声消除等挑战 |

| 延迟敏感性 | 较低;用户等待可以接受一定延迟 | 中等;AI响应迟缓会被用户注意到,尤其打断响应差 | 高;端到端延迟必须控制好,任何大于 ~1秒的延迟都会显得不自然 |

| 对网络/RTC 要求 | 相对宽松;对丢包/抖动敏感度低 | 较高;网络波动可能影响打断识别和用户体验 | 很高;需要稳定、低延迟、低丢包率的网络,以及客户端与服务器的实时同步机制 |

| 资源消耗 /成本 | 最低;服务器计算 &网络开销小,逻辑简单 | 中等;需要额外检测模块 &并行处理,对网络与CPU要求提升 | 最高;系统工程量大,资源需求高(网络+ASR/VAD/TTS/LLM 并行) |

| 适用场景 | 简单问答、菜单选择、静态指令类 | 客服问答有分支、导航提示、交互性稍强的助理 | 高交互性场景,如客服热线、教育对话、虚拟人、人机自由对话 |

| 用户控制感 | 较弱;用户被动等待,不能中途插话 | 一定;用户可在 AI讲话中插话,但响应可能有延迟或不完全准确 | 强;用户可随时打断、调整对话内容或走向,AI更具响应性 |

现实中,当下大多数商用语音 AI 系统仍停留在半双工或严格轮流对话阶段,体验上更接近对讲机而非自然对话。用户必须等一句话播报完再回应,哪怕已经明知答案或想更正,也无法及时插入。这种局限导致交互效率和体验不佳。例如,我们常在语音客服中听到冗长的菜单选项,却只能干等播报完才能选择;或者智能音箱回答啰嗦冗长,用户中途想打断却无济于事。全双工对话正是为了解决这些痛点:通过允许人机同时说话、即时打断,使交流节奏更贴近真人对话。

在全双工模式下,AI 可以边听边回应,用户也可随时插话纠正或补充,从而大幅减少不必要的等待和误解。这种更高拟真的对话体验被视为对话式AI的下一步重要改进方向。对于开发者而言,实现全双工交互需要解决一系列技术挑战,下面我们将从架构和关键技术层面深入分析。

系统架构:实现全双工交互的技术路线

要支持全双工的对话式AI,首先需要设计合适的系统架构。当前业界主要有两种架构路线:级联式(Cascade)和端到端(End-to-End)。

- 级联架构:将语音对话流程拆分为三个独立组件串联处理,即 语音识别 (ASR/STT) -> 语言模型 (NLP/LLM) -> 语音合成 (TTS)。每个模块各司其职:前端ASR将用户语音转成文本,中间LLM根据文本进行对话逻辑和回复生成,最后TTS把回复文本转成语音输出。这种“三段式流水线”具有模块化的优点,开发者可以针对不同场景自由组合最合适的服务。例如可选择擅长特定口音的ASR,或替换不同的LLM引擎而不影响整体流程。模块化还带来调试和成本控制的灵活性:哪一环效果不好就专门优化哪一环,初期可以用开源组件验证,产品成熟后再换更高级的组件。级联架构的挑战在于链路长,会引入额外延迟,并增加部署和集成的复杂度。在传统网络调用下,语音->文本->回复->语音这一整轮对话往往耗时2-3秒以上,弱网情况下甚至4秒以上。因此如何优化级联架构的实时性是关键。

- 端到端架构:让单一模型直接完成从语音输入到语音回答的整个过程。例如最近一些大模型提供了直接“Speech-to-Speech”的API,内部隐含语音识别和生成但对开发者透明。端到端方式的优势是链路短、潜在延迟低,理想情况下输出更快,部署也更简单(只需一个模型服务)。OpenAI推出的流式语音对话API就是这方面的例子,使开发者几乎可以实时地实现“语音问-语音答”的体验。然而,端到端模型目前也存在明显缺陷:整个过程像黑盒,开发者无法对其中某一步单独调优或替换,训练一个高质量端到端语音对话模型需要巨大投入,并且适应新场景需重新训练整套模型。另外在对话内容深度和严谨性上,端到端模型有时不及级联模式中经过LLM精细处理的结果。因此在现阶段,级联模式仍是多数开发者和企业的首选架构。

综合来看,级联架构更符合当前对话式AI产品快速迭代和定制化的需求,但为了实现全双工的流畅体验,必须在降低延迟和并行处理上下功夫。全双工对话系统的架构与传统级联相比,最大的不同在于需要支持输入和输出管道的并行:当AI播报语音时,仍能持续进行新的语音采集和识别。这相当于在架构上引入一种流式并行处理机制:麦克风音频流不断送往ASR进行识别;一旦有部分识别结果(中间转录)出来,就可提前送入LLM产生初步回应;TTS也可以边生成语音边输出播放。这种流水线并行使得AI不必等用户一句话完毕才开始思考回应,而是尽可能重叠处理,从而压缩整体响应时间。

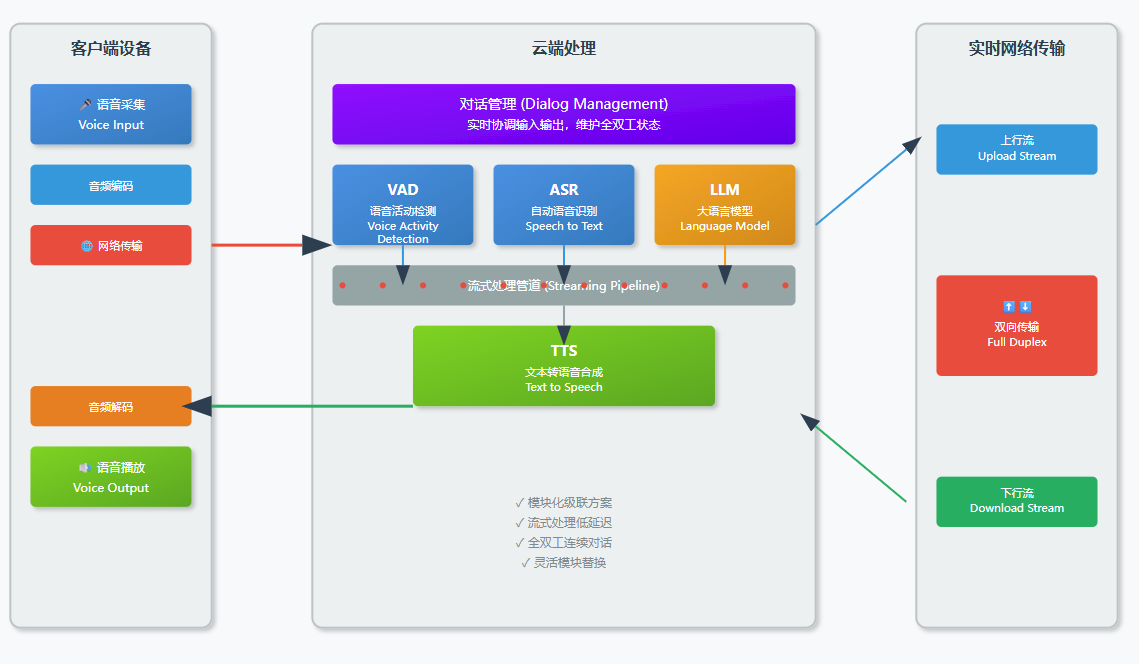

全双工对话式AI引擎的参考架构:包括从前端语音采集/播放、网络传输,到云端的 VAD 处理、ASR、LLM、TTS 再到语音合成输出的完整流程示意。架构采用模块化级联方案,各模块可灵活替换,同时通过实时流式处理实现低延迟全双工交互。

如上图所示,一个典型的全双工对话AI系统主要流程为:客户端设备采集用户语音,经本地编码后通过实时网络传输到云端;云端首先利用VAD检测语音活动并进行对话管理,然后通过ASR模块将语音转成文本,由LLM生成回复文本,再交给TTS模块合成语音,最后语音数据传回客户端播放输出。由于全程采用流式处理,多个阶段可以重叠执行,实现连续对话。同时,为保障全双工状态下系统稳定运行,需要增加对话管理组件,实时协调输入输出。例如,当检测到用户打断时,立即停止当前TTS播报并重置LLM输入,开始处理新的用户意图。这种管理逻辑可以视作一个小型实时操作系统,调度着对话的各个线程。总的来说,实现全双工在架构上要求高度实时的流水线和智能的对话调控,是对现有语音对话架构的一次升级。

RTC 实时编解码与传输机制

在全双工语音对话中,“低延时、实时”是系统能否流畅互动的生命线。这就必须采用专门为实时音频传输优化的技术方案。相比传统HTTP或WebSocket基于TCP的传输方式,实时通信RTC (Real-Time Communication)方案在延迟控制上有巨大优势。

1. 音频采集与编码: 全双工要求语音数据不断地快速上传和下行。客户端采集到语音后需立刻进行高效编码压缩,以减小数据体积、降低传输压力。行业标准通常采用Opus等低延时高保真编码器。例如,声网的音频引擎使用Opus对麦克风捕获的声音做实时压缩。Opus编码兼顾语音和音质,在窄带宽下也能提供清晰语音,非常适合对话场景的音频传输。

2. 实时传输网络: 编码后的音频数据通过RTC网络实时发送到服务端处理。与普通传输不同,RTC通常基于UDP协议,绕过TCP繁琐的握手重传机制,以换取毫秒级延迟。声网构建了全球软件定义实时网络 SD-RTN™,具备智能路由能力:例如在高铁等弱网环境下动态切换最佳节点,确保数据不断流。

3. 实时解码与播放: 在服务端完成语音生成后,返回音频也需通过RTC通道传给客户端即时播放。客户端一端通常使用和采集相同的RTC SDK来接收音频数据并播放输出。同样依赖UDP低延时传输以及客户端的快速解码。声网通过在客户端优化音频采集和播放的延迟,以及端到端的传输加速,使语音对话整体延迟中位数低至 650ms——也就是说AI几乎能做到“秒回”用户提问。

4. 网络抗扰和稳定性: 企业应用往往面临复杂网络环境,RTC在这方面的可靠性也非常关键。得益于全球布点的网络,声网的对话式AI引擎在极端条件下依然稳定:实测在80%丢包率的弱网下对话仍然保持顺畅,而断网3秒恢复后对话还能自动续接。这种抗弱网能力对于保证全双工对话不中断至关重要。在商业场景中,这意味着无论用户身处何种网络,都能获得连续的对话体验,不会因网络波动而频繁卡顿。

5. 内置音频处理:RTC技术栈通常还自带一系列音频预处理,如回声消除 (AEC)、噪声抑制、自动增益控制等。其中回声消除尤其重要——当AI一边讲话一边倾听时,必须防止AI自己播报的声音通过用户麦克风传回造成自我干扰。WebRTC等RTC系统内置的AEC可以大幅削弱播放声音在麦克风中的回声。此外环境噪声过滤有助于提升识别准确率。这些底层能力相当于在传输链路中为开发者打理好音频质量,让后续的ASR和VAD更准确工作。

通过以上机制,RTC确保了语音数据**“即采即传,即收即播”**。对于开发全双工AI的技术人员来说,选择成熟的RTC方案(如声网SDK)意味着可以直接利用其低延迟传输和音频优化能力,而无需从零解决实时音频流的问题。正因为有RTC网络的支撑,才使真正的全双工人机对话成为可能。

语音活动检测(VAD)与对话轮次检测

实现全双工对话的一大技术难点在于对话轮次的管理,即系统如何判断“该谁说”“何时该停”。这里面既包括语音活动检测 (VAD),也涉及更智能的对话管理策略。

1. VAD在全双工中的挑战: VAD用于检测音频流中何时有语音开始和结束。传统语音助手里,VAD常用于判断用户是否开始/停止说话,从而划定用户的发言边界。在全双工场景下,VAD需要更“聪明”。首先,当AI正在讲话时,麦克风仍然开放监听,这时VAD要能在混杂了AI播报声音的输入中,分辨出用户是否开口。声网采用了先进的AI语音活动检测技术,能够灵敏地检测自然语音的插话,实现随时打断。这意味着VAD算法必须区分出用户语音 vs. AI自身回声,精准识别出用户想打断的时刻。为此通常需要结合回声消除(AEC)以及机器学习模型,对声音特征进行分类判断。比如利用双麦克风阵列或参考信号,把正在播放的TTS声音从输入中减去,剩余部分再用VAD检测是否有人声。这一过程要求极低的延迟和高准确率,否则要么误杀(误以为用户说话而过早打断AI),要么漏检(用户说了但系统没察觉继续自顾自讲)。

2. 自然对话的打断处理: 真正的人类对话中,打断对方说话是常见现象,通常双方会根据语气和停顿来拿捏时机。AI要模拟这一点,就需要既允许用户打断AI,也适当处理AI打断用户的情况。在实践中,目前更常见和重要的是前者(用户打断AI)。声网对话式AI引擎实现了所谓“优雅打断”,即当用户插话时,AI能够平滑地停止播放并及时响应新的输入。在一次测试中,有人在AI播报过程中连续0.5秒内两次插话提问,结果声网自研的AI VAD成功适应这种快速打断的对话节奏,每次都灵敏捕捉到用户提问并中断原回答。这样的能力极大提升了交互流畅度,让用户感觉“AI听到了我的插话”。

3. 说话轮次的智能判断: 除了检测说话中的打断,系统还需判断一句话什么时候说完。在人类对话中,双方经常通过语调、停顿来识别对方是否讲完。AI系统里,这通常靠VAD结合静音阈值来判断用户发言结束。当检测到用户语音停止超过某个时长,就认为用户说完了,可以开始AI响应。但设定停顿阈值并不容易:过短可能误判停顿导致AI抢答,过长又使AI迟迟不回应显得笨拙。因此,有的系统还会运用语言模型来二次确认——例如根据部分转录内容判断句子是否完整,或者在用户停顿时以简短话语询问“您还有补充吗?”以避免过早结束。全双工对话中,由于可以边听边想,AI理论上可以在用户句尾尚未完全停顿时就开始构思回应,从而进一步压缩等待时间。这要求对VAD的结果进行预测性处理,即“见言知意”——在用户话音刚落时AI几乎同步开始作答,让对话衔接丝滑。

4. 对话管理策略: 在全双工系统里,一个背景原则是“永远监听”:无论AI是否在说话,麦克风始终对用户开放。这带来输入输出并发的管理问题。通常的策略是在检测到用户语音时,立即中断AI讲话(若正在讲话),并切换系统状态为“Listening”。相应地,需要暂停或终止当前回答生成流程(例如丢弃尚未播报完的TTS缓冲),转而处理新的用户询问。这涉及到对LLM生成的控制:比如是否让LLM停止当前回答(可以通过流式生成的中止信号)并重新回答新问题等。实现层面可能需要维护一个对话状态机,确保不会因为频繁打断陷入混乱。得益于高准确度的VAD和高性能的流式处理,引擎可以实现随时打断且对话不断线——用户打断后AI很快就理解新的问题开始回答,之前的对话上下文也可以被保留或根据需要重置。这种流畅的轮次管理让对话更接近真实的人与人交流。

概括来说,VAD和轮次检测技术赋予了全双工AI“察言观色”的能力:既听声辨位知晓用户何时说话,又能拿捏停顿和上下文决定何时回应。声网通过深度学习VAD算法和对话管理优化,实现了接近人类对话节奏的轮次控制。这为开发者解决了全双工交互中“谁先说/说到哪”的难题,使AI对话从此告别生硬的你停我说,真正迈向自然流畅。

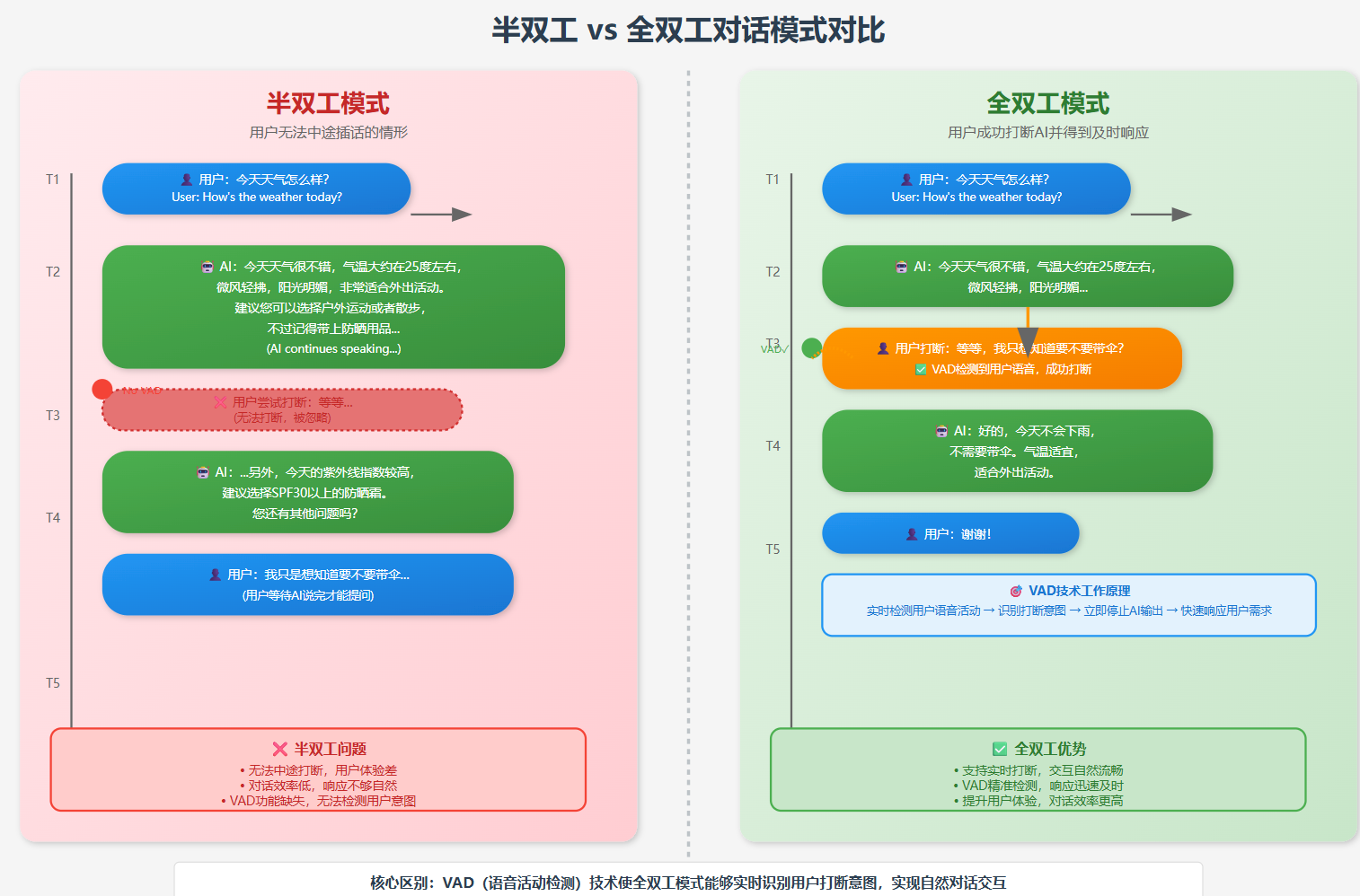

图示:左侧为半双工模式下用户无法中途插话的情形,右侧为全双工下用户成功打断AI并得到及时响应的情形,通过对比对话文本展示VAD/打断的作用。

声网对话式AI引擎的底层能力支持

要实现上述全双工对话功能,从硬件采集到网络再到AI模型,需要每个环节的紧密配合。声网作为实时音视频技术提供商,推出了全球首个对话式AI引擎,为开发者提供了一套全链路优化的解决方案。其底层能力为全双工对话的实现提供了有力支撑:

实时传输与全栈优化:声网的SD-RTN™实时网络在全球部署了200+节点,并通过智能路由算法保证音频流的极速传输。实测跨洲际对话延迟中位数仅约650ms(新加坡节点643ms,法兰克福658ms),远低于传统方案。这意味着无论用户与AI服务部署相隔多远,都能获得毫秒级的语音互动体验。同时网络对丢包、抖动具有强大抗性,保证对话稳定连续。开发者无需担心底层传输问题,即可实现全球范围稳定低延时的语音对话服务。

模块齐全的一站式架构:声网引擎采用级联模式但做了高度整合优化,仅用2行代码、15分钟即可完成一个基于大模型的语音Agent部署。其架构兼容主流的ASR、LLM和TTS技术,通过开放接口允许开发者选择或切换不同模型。声网对话式AI引擎已无缝适配DeepSeek、ChatGPT等8种大模型,且支持多种语言和方言,开发者无需修改代码就可切换底层模型。这种灵活开放的架构让开发者省去了自行组合调通各模块的复杂工作,降低了开发和维护成本。

AI增强的音频前处理: 针对对话场景,声网引擎内置了多项AI音频处理算法。例如AI降噪和背景人声过滤,可滤除环境噪声和旁语干扰;音乐检测/过滤可识别并排除背景音乐杂音。尤其在嘈杂环境下,这些能力确保ASR仍能清晰听懂用户说话。再如前述AI VAD,能够灵敏捕捉语音活动,支持随时插话打断。这些底层能力提升使AI对话更“耳聪目明”,在各种实际场景中都能保持高质量的语音交流。

优雅打断与对话管理: 借助AI VAD和对话调度算法,声网引擎实现了人机对话中随时打断、快速响应的体验。对于开发者而言,不必自行编写复杂的多线程管理逻辑,即可直接利用引擎提供的打断处理机制。引擎能够在检测用户插话的瞬间自动停止TTS输出并重置对话状态,LLM也相应调整,从而优雅地衔接新的对话轮次。这一特性在开发中大大降低了实现全双工的门槛,只需调用API即可获得复杂的对话管理能力。

高拟真度语音合成:声网的TTS能力支持超拟人的语音合成,生成的AI语音几乎可乱真。并支持定制音色和情感表达,能模拟喜怒哀乐等多种语气。开发者可以为自己的AI角色定制独特的声音形象,使对话更具亲和力和品牌特色。这种接近真人的语音输出对于提升交互体验至关重要,用户往往对自然生动的声音反应更积极,愿意更长时间地交谈下去。

SIP电话网络接入:针对呼叫中心等电话客服场景,声网解决方案支持RTC与传统SIP网关互通。这意味着企业可方便地将AI对话引擎接入现有客服电话系统。例如,直接通过声网RTC SDK呼入客服坐席,由AI接听客户电话。这一能力让语音AI不仅限于App内或IoT设备,还能扩展到传统电话渠道,为智能客服落地提供全链路支持。

成本和商业可用性:声网对话式AI引擎在提供上述强大技术能力的同时,商业模式也极其灵活经济。据报道其价格低至0.098元/分钟,单次对话成本仅几分钱。如此低廉的使用成本,使得开发者和企业可以大规模应用而无需担心开支。此外声网作为专业RTE提供商,为开发者提供7×24技术支持和完善的文档工具,这些软性支持也让开发过程更加省心省力。

综上,声网的全链路方案等于是为开发者铺好了一条高速路:低延迟网络、音频优化、模型集成、打断管理、拟真声音等模块一应俱全且高度优化。开发者可以专注于对话内容和业务逻辑创新,其余繁杂的实时通信和AI底层环节交给声网来处理。从技术角度看,这种方案既保留了级联模式的灵活低成本优势,又克服了其延迟高、集成难的短板。

结语与展望

全双工对话式AI代表了人机交互体验的飞跃,它让机器与人交谈不再是机械的问答,而更像是贴近真人的自然交流。对于开发者而言,这既是令人兴奋的机遇,也意味着需要驾驭更复杂的技术体系。从系统架构、RTC传输到VAD检测、对话管理,每个环节都需要精雕细琢。但正如本文讨论的,当今的技术生态已经成熟到可以支撑这样的创新:以声网对话式AI引擎为代表的方案证明了全双工实时对话的可行性——650ms级的响应延时、随时打断的流畅对话、多模态灵活接入,让AI真正“能说会道”起来。

展望未来,全双工或许只是起点。随着大模型能力的进化和多模态融合的发展,人机对话将变得更加智能和富有人情味。我们可以想象,AI不仅能语音交流,还看得见听得懂表情和手势,实现更深层的沟通;AI或许还会学会适时给予回应的“嗯哼”之类反馈,让对话感觉真正“活了”起来。在技术实现方面,级联与端到端方案可能进一步融合,例如利用端到端模型提升部分能力,再结合级联的可控性,达到更优平衡。

对开发者来说,现在正是投入实时语音对话赛道的好时机。正如声网产品负责人所说,本轮AI大模型热潮带来了人机交互界面的变革——继图形界面、触摸屏之后,语音正在成为新的主流界面。未来大量应用都会内置智能语音助手或支持语音输入,实时语音交互将无处不在。掌握全双工对话AI技术,将使开发者在这一波浪潮中占得先机,为用户创造更优质的交互体验。

首页

首页